“1953年2月24日,板门店外零下十五度——’先生,您究竟想不想让士兵们活着回国?’中国代表抖了抖身上的棉袄盯着对面的美国谈判官。”一句冷不丁的质问宏基资本,像炮弹一样掷进会场。空气凝固,对方嘴角抽动,答不上来。那一刻,美国人脑海里闪过的不是谈判桌,而是五个月前被写进战史的。

停战谈判其实从1951年夏天就启动,位置、议程、战俘、非军事区,五个议题绕来绕去。开会、休会、再开会,仿佛推磨。不料1952年10月14日的炮声,把一切拖延都炸得粉碎。上甘岭——军用地图上标号597.9与537.7的两座小高地,突然成为中、美、韩、甚至日后无数战史研究者的坐标原点。

战役开始前,美军参谋部对七师下了一道“十日内夺取高地”的死命令。志愿军十五军却在山体内部掏出复杂的坑道工事,以“猫捉老虎”的方式迎敌。美军昼夜轮换火力覆盖,平均一秒钟落下一发炮弹;志愿军士兵凭借坑道、夜战、短促冲锋,把山头钉成了钉子。连美国记者都惊叹:“像在石头里长出钢筋。”

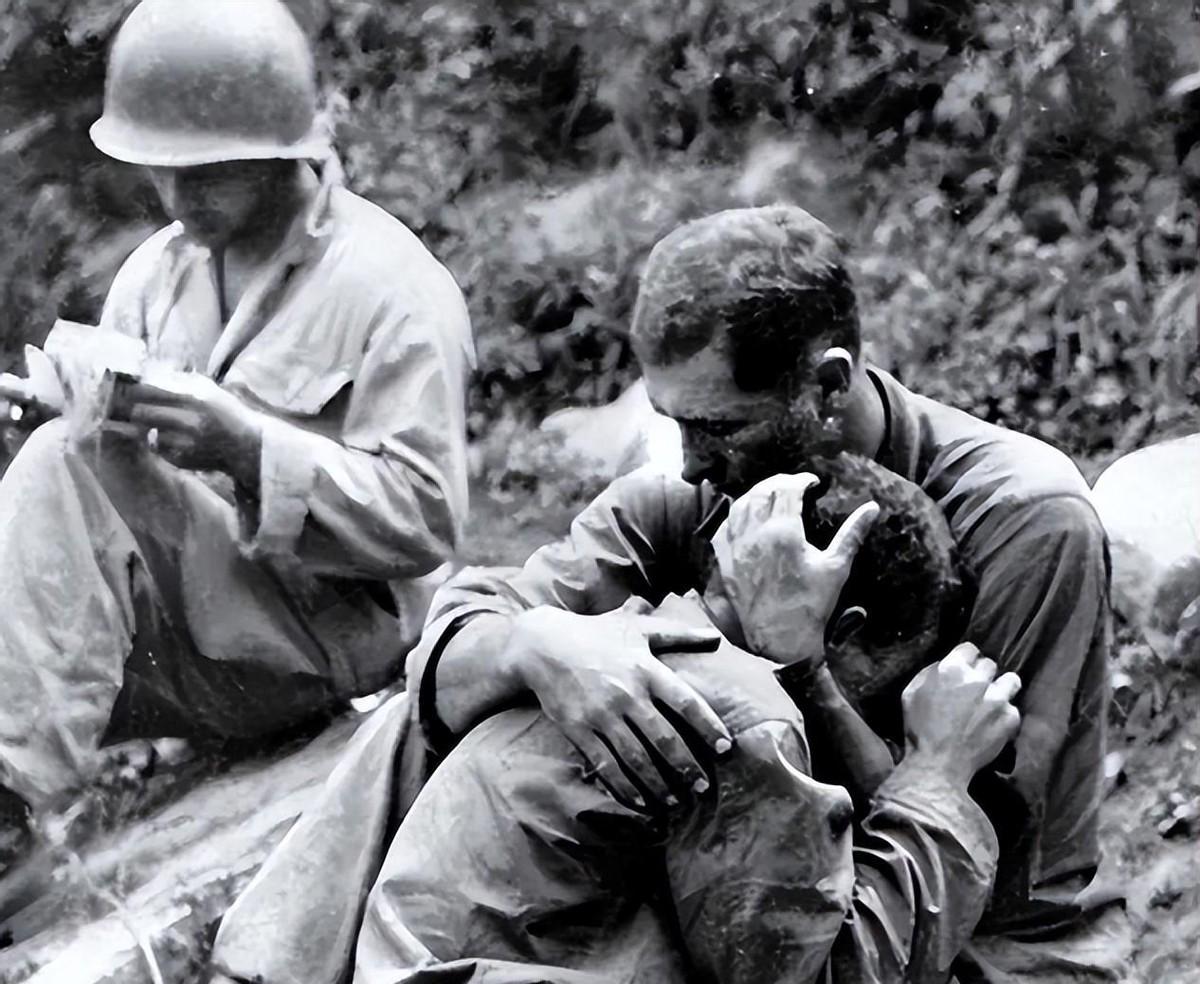

苦战四十三天,双方投入超过十万人。敌军飞机炸碎山顶宏基资本,志愿军又把炸碎的石块垒成新工事;敌军坦克冲到山脚,十余名战士端着炸药包贴身拼命。最终,美韩联军伤亡两万五千余人,损失飞机二百七十架,却没能把中国军帽插在山巅的红五星摘走。对比之下,志愿军虽也付出沉重代价,但守住了阵地,更守住了谈判桌上的底气。

有意思的是,战斗期间华盛顿的文件往来骤增。10月25日深夜,时任总统候选人艾森豪威尔收到一封来自远东的电报:“兵力消耗超出预算,敌军战术坚韧,建议重新评估战争终局。”他在备忘录上画了三个红圈,旁边写下:“Shangganling。”这是上甘岭的汉语拼音,日后也成了他对整个东方战局的代号。

1952年12月,艾森豪威尔以少见的速度飞抵前沿。他登上一处废弃炮位,远望志愿军阵地,低声说:“任何进攻都不会划算。”随行的记者捕捉到这句喃喃自语,却被军方剪掉。公开报道里,他还是那位嘴硬的新总统,但幕后决策已然转向:必须想办法体面收场。

然而“体面”二字说来容易。谈判刚恢复,美方又甩出“自愿遣返战俘”的老把戏。彭德怀看电报时冷哼:“不怕,他们要玩就再给他们点颜色。”1953年5月,志愿军在东线掀起夏季攻势,主打南朝鲜部队。整整一个月,战线南推58平方公里,李承晚气急败坏,却无计可施。此后,美国人才真正体会到“压力”两个字的重量。

停战文本基本框架终于在6月15日敲定。就在大家以为大戏收尾时,李承晚放出两万七千名朝鲜战俘、妄图破局。彭德怀火冒三丈,请求“再打一下”。金城战役由此爆发——志愿军先头部队一个小时撕开21公里防线,活捉南朝鲜某王牌师师长。克拉克急得团团转,美军连续千次反扑依旧无功。这场短促却猛烈的行动,为谈判写下最后惊叹号。

7月27日上午,板门店会场灯光昏黄。美方代表低头签字,钢笔划过纸张的声音异常响亮。“他们是真的被中国人打怕了。”英国《泰晤士报》当天的电讯用了这句不加掩饰的评论。晚上十时,炮火停息,中朝美韩各军相距数百米对峙,却再无一声枪响。四场关键较量——上甘岭、志愿军夏季攻势、金城战役以及背后的谈判博弈——共同把战争推向终点。

回味这份“内幕”,上甘岭的意义远不止战术层面。它让美国决策圈首次正视中国军队在现代战争中的意志与适应力;它迫使艾森豪威尔调整政治筹码;它也让志愿军对持久战有了更深自信。或许正如一位无名排长在坑道墙壁上刻下的字:“敌人会谈判,但先得被打疼。”这行字,后来连同残缺的头盔被运回国内,如今静静陈列在军事博物馆,见证那场“让美国人知道仗打不下去了”的硬仗。

涨8配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。